이제 하루 중 1초도 그 때를 생각하지 않는다. 완전히 잊혀졌다.

코로나. 우리 전 지구인의 인생에 공통적인 관심사로 2년의 시간을 지배했던 사건이다.

월드컵도 올림픽도 대회 기간이라도 동일 시간대에서 전 지구인의 공통 관심사가 되지는 않고, 일상이 되지도 않는다.

그 기간을 생각해보면, 시작은 있었으나 끝은 없었다. 매일의 무력감, 영원히 끝나지 않을 것 같은 불확실함만이 가득했다. 그러다 백신에 대한 뉴스가 나오면, 먼 훗날 언젠가 가능 하겠지라는 어렴풋한 희망을 갖는다.

일상에서 다만 조심해야 한다는 것, 적게 사람을 만나고, 마스크를 잘 끼면 위험의 확율은 줄어들거라는 사실에 그저 안도하며, 하루 하루를 보냈다.

그 긴 시간 할 수 있는 게 없어서, 독서라도 진득하니 할 수 있었으면 좋았겠으나 불안감이 팽배한 일상에서 그것조차 쉽지는 않다.

한줄 서평: 지금 생각해보면 그 지점에서 가장 불확실하고, 모두에게 없었던 일상은 희망과 확신이었다.

- 누군가 언젠가 이 고난은 반드시 끝나고, 우린 다시 일상으로 돌아갈 수 있을 거라는 100%의 확신을 줄 수 있었다면 당시의 우리의 삶과 이후의 우리의 삶은 많이 바뀌었을 것이다.

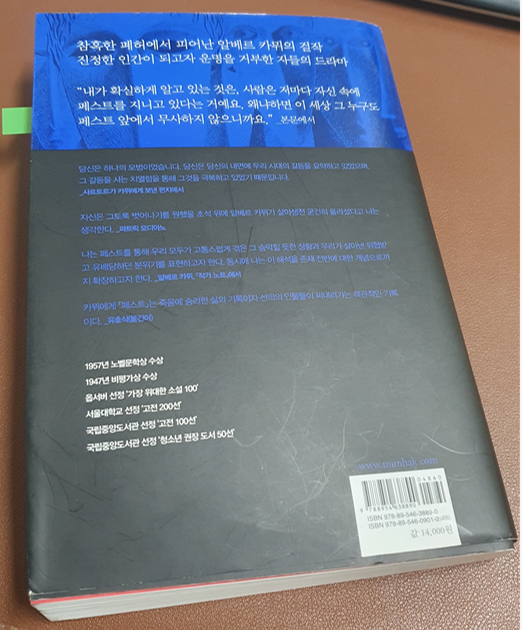

코로나가 끝나고, 서가에 꽂힌 읽지 않은 책들을 보다가 알베르트 까뮈의 페스트를 꺼내 봤다.

아, 이런 예언서가 있었었네,,,, 그 시절 이 책을 읽었더라면 그 불확실성의 시간을 이해하며, 예측하며, 더 의미 있게 보낼 수 있었겠다 싶었다.

무엇보다 코로나의 시간은 반드시 끝난다는 희망을 갖을 수 있지 않았을까 싶다.

책의 시작은 거리에 쥐들의 사체가 나오기 시작하며 주인공인 외과 의사 리외가 사타구니에 멍울과 함께, 고열이 멈추지 않는 환자들이 늘어나는 모습을 보면서 시작된다.

이 소설에서 묘사와 문체는 니코스 카잔스키의 "그리스인 조르바"를 읽었을 때와 유사한 느낌이다. 동일한 시간대의 작가들에게 유행하던 문체가 있는 걸까? 아님 대가들의 수준에 다다르면 그렇게 쓰게 되는 것일까? 아님 번역하는 번역 작가들의 문체인가?

주인공 리외와 다양한 인간 군상들이 페스트라는 전염병으로 폐쇠된 도시 오랑에서 고난을 극복해가는 과정을 보여주는 소설이다.

문제를 해결 해야 할 의사는 가장 높은 위험에 노출되어 환자를 관리하고, 치료한다. 공무원과 자원봉사자들은 의료대를 구성하고 감염자를 격리시키고 격리된 지역은 군인이나 공무원이 관리한다. 시청은 외부와 단절된 도시에서 사망자 통계로서 문제의 진행 현황을 파악하고 해야 할 일들을 결정한다.

소설은 지나치게 비관적이지도 시니컬하지도 유머스럽지도 않다.

성직자는 오만한 죄 많은 인간에 내린 신의 형벌이니 우리 모두가 더 겸허히 반성하고, 참회하고 기도 드릴 것을 제안하고 설교한다. 누군가는 사랑하는 부모, 자식을 읽고 누군가는 생애 처음으로 할 수 있는 봉사 활동에서 살아있음에 만족과 어려움 속에 삶의 용기를 얻는다.

결국 혈청은 치료제로서 작동하고, 거리에 더 이상 죽어있는 쥐들이 발견되지 않고, 하루를 넘기지 못할 것 같은 환자들의 열이 내리며, 이 연대기는 마지막을 장식한다.

"........재앙 중에 배운 것은 무엇인가? 인간에게는 경멸해야 할 것 보다 찬양해야 할 것이 더 많다는 것 만이라도 말하기 위해 지금 여기서 끝 맺으려고 하는 이야기를 글로 쓰기로 결심했다. 그러나 이 연대기가 ".................................

........ "도시에서 올라오는 환희의 외침 소리를 실제로 들으며, 리외는 그러한 환희가 여전히 위협받고 있다는 사실을 떠올렸다."................................. (360 page, 알베르트 까뮈의 페스트 문학동네 에서 발췌)

코로나 시절에 우리 모두가 느껴봤음직한 절망과 외로움에 대해서 생각해보며 동감을 느꼈다. 그리고 우리에게도 이 고난은 반드시 끝나리라는 희망과 서로에 대한 믿음이 있었다는 걸 잊고 있었다.